Alle Ausgaben

Actuel

Kunstbetrachtungen von Menschen mit Demenz

De Stefan Müller

Wer an Demenz denkt, sieht Vergesslichkeit und geistige Verarmung vor sich. Dass dies so nicht sein muss, zeigt „Aufgeweckte Kunst-Geschichten“, ein Angebot des Zürcher Kunsthauses, das sich an Menschen mit Demenz richtet.

Point fort

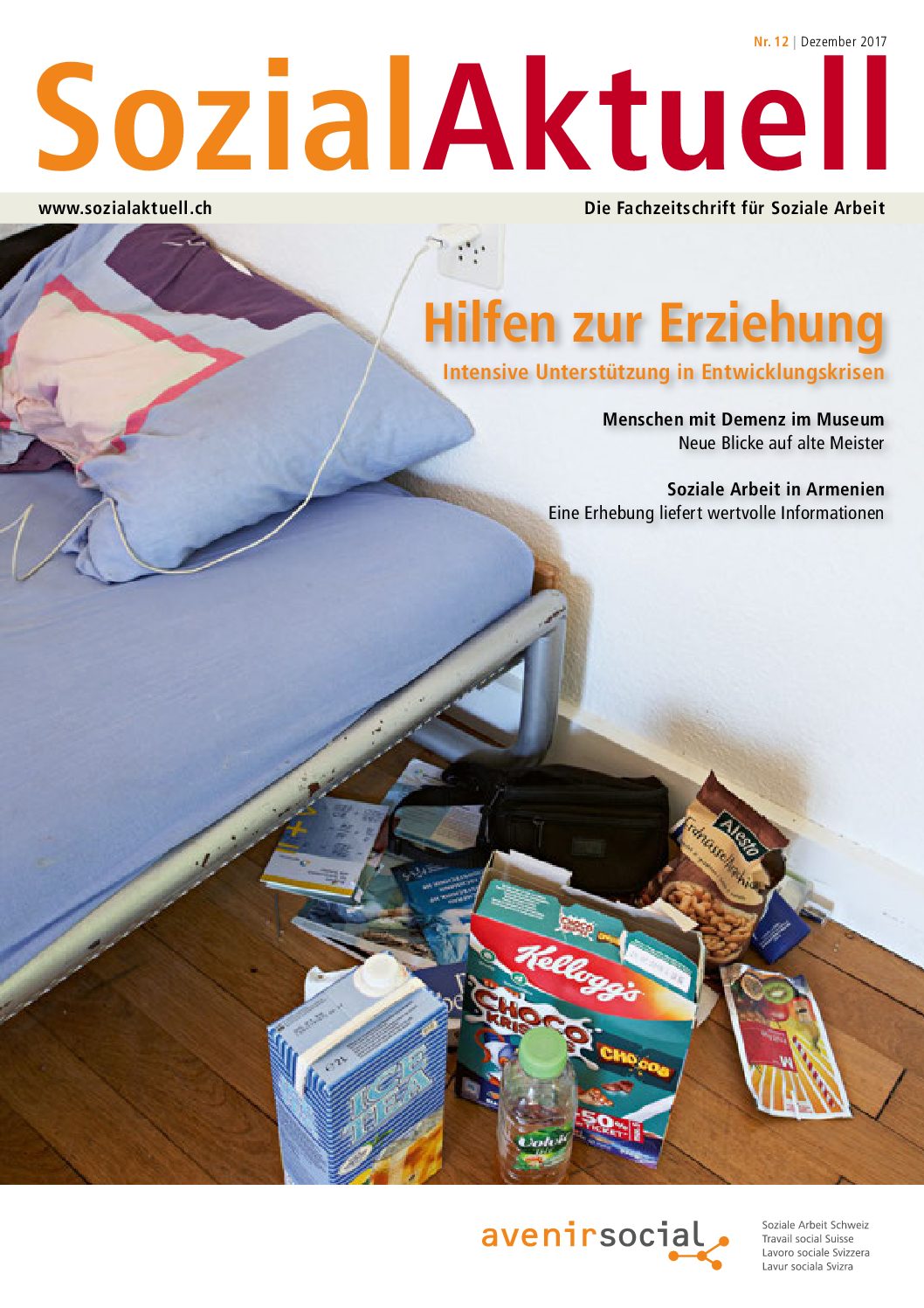

Hilfen zur Erziehung

De Stefan Schnurr, Heinz Messmer, Marina Wetzel und Lukas Fellmann

«Hilfen zur Erziehung» steht als Sammelbegriff für eine Gruppe von ambulanten und stationären Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich an Kinder, Jugendliche und (teilweise)an ihre Eltern bzw. Sorgeberechtigten richten. Eingeführt wurde der Begriff in der Schweiz im Jahr 2012 auf der politischen Ebene.

Störend oder gestört?

De Rudolf Eigenheer

Kaum eine andere psychiatrische Störung im Kindes- und Jugendalter vereinnahmt so viel Aufmerksamkeit und Ressourcen wie die Störung des Sozialverhaltens. In diesem Artikel werden häufige Fehlvorstellungen angesprochen und Symptome aufgezeigt. Der Hauptfokus liegt auf den vier diagnostischen Untergruppen und den drei Störungskombinationen. Der Artikel schliesst mit Empfehlungen für die Behandlung.

Familiensyteme im Wandel

De Jürg Allemann

Kinder und Jugendliche sind früh den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen ausgesetzt. Eltern sind dabei herausgefordert, den Kindern einen Entwicklungsraum zu bieten, in dem Auseinandersetzungsstrategien gelernt und geübt werden können. Dabei sind Eltern auf Hilfesysteme angewiesen, die komplementär und substitutiv die Erziehungs- und Bildungswelt mitgestalten.

Hochspannungsreiche Konstellationen

De Elmo Mesic

Dieser Beitrag baut Brücken hin zu den intensiven Erziehungshilfen. Die mediale Aufmerksamkeit für „Jugendliche“ wie Boris und Carlos führte zu aufgeheizten Kontroversen, die Sicherheitsrisiken fokussierten. Ausgeblendet sind gute Gründe, gerade auf diese jungen Menschen mit einer passgenauen Erziehungshilfe zuzugehen.

Beziehung statt Mauern

De Marina Wetzel, Dorothee Schaffner und Rahel Heeg

Über individualisierte Formen erzieherischer Hilfen für Jugendliche, die weder zu Hause noch in Heimen leben können, ist wenig bekannt. Der Bedarf an Angeboten jedoch vorhanden. Mit ADOC – Adolecenti e Connessione – wird ein unkonventionelles Jugendhilfeangebot aus dem Tessin vorgestellt, welches auf diesen Bedarf antwortet

Motivation zur Veränderung vermitteln

De Christina Stadler

Im Übergang zum Erwachsenenalter sind Jugendliche mit vielen Herausforderungen konfrontiert, und die mit der Pubertät einhergehenden hormonellen Veränderungen machen es oft schwer, in Belastungssituationen „einen kühlen Kopf“ zu behalten. START NOW ist ein integratives Behandlungsprogramm, ausgerichtet auf in Jugendhilfeeinrichtungen platzierte Jugendlichen, die sich bis anhin keine angemessene Emotionsregulierung aneignen konnten.

Stationäre Betreuung für Mütter und ihre Kinder

De Clara Bombach, Thomas Gabriel, Samuel Keller und Renate Stohler

Die gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind als Massnahme im Rahmen des Kindesschutzes ist anspruchsvoll. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen Studie präsentiert und exemplarisch zwei Herausforderungen skizziert, die für die Qualitätsentwicklung bedeutsam sind.

Ein Werkzeugkoffer für die direkte KlientInnenarbeit

De Kitty Cassée

In der sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Praxis ist es den einzelnen Fachpersonen resp. den Teams überlassen, wie sie in der direkten KlientInnenarbeit vorgehen, wie sie Settings gestalten, Gespräche führen, Themen fokussieren und visualisieren sowie Ergebnisse festhalten. Der hier vorgestellte Werkzeugkoffer will mit fachlich aufbereiteten Tools das didaktisch-methodische Handlungsrepertoire weiter professionalisieren.

Platzierung vor Ort

De Rolf Straub

Eine Mutter und ihre Kinder erleben jahrelange Gewalt durch den Ehemann und Vater. Es ist der Tag gekommen, an welchem die Mutter den Schritt aus der von Eskalation geprägten Beziehung wagt. Die psychische und physische Verfassung der Familie erfordern Hilfeleistungen, um das Kindeswohl zu gewährleisten. Ein neues Angebot aus der Ostschweiz ermöglicht in Situationen dieser Art intensive Begleitung in der Familie.

Plate-forme

MigrantInnen begleiten MigrantInnen

De Christiane Dilly

Die vom SRK Kanton Bern angebotene Individuelle Begleitung unterstützt Familien und Einzelpersonen in kritischen Lebenssituationen oder mit Integrationsschwierigkeiten: kulturspezifisch und zeitlich begrenzt. Die 17 Begleitpersonen wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, sich in der Schweiz zu integrieren.

Jugendarbeit und Persönlichkeitsentwicklung

De Sarah Aemisegger

Meine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Beitrag der Offenen und kirchlichen Jugendarbeit zur Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen und geht der Frage nach, ob die Jugendarbeit diese unterstützen kann. Die Arbeit untersucht Praxisansätze in der Theorie sowie Konzepte und Angebote der Offenen und kirchlichen Jugendarbeit im Raum Zürich in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung, sowohl qualitativ als auch quantitativ.

Actuel

Nachbarschaftlichkeit im Alter

De Charlotte Spindler

Nachbarschaft – was ist das eigentlich? Für ältere Menschen sind die Nachbarn im Haus und die alltäglichen Begegnungen im Quartier eine wichtige Ressource. Der Bedeutung nachbarschaftlicher Beziehungen geht eine Studie der Universität Zürich nach, und zwar erforscht sie Nachbarschaft im zwischenmenschlichen sowie im räumlichen Kontext.

Point fort

Niederschwellige Sozialarbeit mit Sexarbeiterinnen

De Ursula Kocher und Michael Herzig

Prostitution ist ein ebenso dynamisches wie komplexes System. Das stellt hohe Anforderungen an die Selbst-, Fall- und Systemkompetenz der Sozialarbeitenden, und es ist gleichzeitig eine Herausforderung für das Management einer sozialen Organisation.

Männliche Sexarbeit(er) – eine gesellschaftliche Realität

De Armin Eberli

Noch stärker als die weibliche ist die männliche Prostitution in der Gesellschaft tabuisiert. Wir möchten deshalb ganz bewusst die Situation männlicher Sexarbeiter beleuchten. Dafür konnten wir mit Oliver Vrankovic und Jorge Flores Real von Checkpoint Zürich ein Interview führen.

Sexarbeitende: eine vulnerable Zielgruppe

De Karin Meierhofer

Seit 75 Jahren ist Prostitution in der Schweiz legal. Stigmatisierungen und Diskriminierungen aufgrund einer Tätigkeit im Sexgewerbe sind jedoch auch heute noch weitverbreitet. Die Zürcher Stadtmission anerkennt die Sexarbeit als ein legales Gewerbe, respektiert die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sexarbeitenden und nimmt für sie Partei. Mit der Anlaufund Beratungsstelle Isla Victoria setzt sie sich anwaltschaftlich für Sexarbeitende ein.

Prostitution, Sexarbeit oder Ausbeutung von Frauen?

De Ursula Christen

Sowohl die Niederlande wie auch Schweden verstehen sich als europaweit führend und fortschrittlich in Sachen Sexualaufklärung und sexueller Toleranz. Im Umgang mit kommerziellem Sex haben sie jedoch einen sehr unterschiedlichen Weg gewählt – beide mit dem expliziten Ziel, Frauen vor sexueller Ausbeutung und vor Gewalt durch Männer zu schützen.

Barrieren zum Grundrecht Sexualität überwinden

De LuciAnna Braendle

Sex tut gut und ist gesund. Ein Handicap kann den Weg dazu erschweren. Spezialisierte DienstleisterInnen bieten die nötigen Rahmenbedingungen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Darüber sollten Institutionen und Fachpersonen informieren und dafür ein Budget bereitstellen.

Ich bin da, um zuzuhören

De Anne Burgmer

«Hallo, mein Name ist Anne, ich bin Seelsorgerin der katholischen Kirche für die Menschen im Rotlichtmilieu. Ich bin da, um zuzuhören.» Eine Tür wird direkt wieder zugeschlagen, von einer anderen Frau ertönt ungläubiges Gelächter und wieder eine andere sagt: «Ach, schön – ich bin auch katholisch. » Vor jeder neuen Tür heisst es: zurück auf Anfang.

Prostitution als soziales Problem?

De Nadine Wohlwend

Das Thema Prostitution ist immer wieder Teil medialer Berichterstattungen oder politischer Diskurse. Dabei liegt der Fokus meist auf den Problemen, die mit der Prostitution einhergehen. Nicht selten wird dabei auch der Begriff des sozialen Problems verwendet. Doch handelt es sich bei Prostitution tatsächlich um ein soziales Problem und falls ja, welche Funktion hat die Soziale Arbeit darin?

Plate-forme

Integrationsstrategie in der Sozialhilfe

De Michelle Beyeler und Sonja Imoberdorf

Die Integration in das gesellschaftliche Leben und in den Arbeitsmarkt ist das zentrale Ziel der Sozialhilfe. Um den Unterstützungsprozess effektiv gestalten zu können, sind die SozialarbeiterInnen der Sozialdienste auf ein zusammenarbeitsförderliches Umfeld und genügend Handlungsspielraum angewiesen.

Risiken für Begleitpersonen von Menschen mit Beeinträchtigung

De Philippe Crameri

Begleitpersonal in der Behindertenbranche ist erfahrungsgemäss immer wieder potenziell traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt. Plötzlich mit schwerer Krankheit, Unfällen oder extremer Gewalt konfrontiert zu sein – vor allem, wenn diese gegen die eigene Person gerichtet ist –, kann einen Menschen in eine tiefe Sinnkrise stürzen. Organisationen sind gut beraten, geeignete Massnahmen zu treffen, um der bio-psychosozialen Gesundheit ihres betroffenen Personals Sorge zu tragen.

Eine Brücke zwischen Eltern und Fachpersonen bauen

De Olivia Payo Moreno

Die Frühe Förderung beschränkt sich seit einigen Jahren nicht mehr nur auf die Kinder, sondern stärkt mit Bildungsangeboten auch die Eltern. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) geht noch einen Schritt weiter und will mit einem neuen Projekt eine Brücke zwischen Eltern und Fachpersonen aus Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen bauen.

Actuel

Sechster Monitor des Stellenmarktes im Sozialwesen

De Sarah Madörin, Jeremias Amstutz, Barbara Beringer und Peter Zängl

Dieser Monitor beschäftigt sich mit Ausbildungsplätzen, Praktika und Zivildienststellen in Organisationen der Sozialen Arbeit. Die Auswertungen basieren auf Stelleninseraten, die im Jahr 2016 auf der Stellenplattform von sozialinfo.ch publiziert wurden.

Claudia Kaufmann: «Die Ombudsstelle ist ein wirkungsvolles Integrationsinstrument»

De Stefan Müller

Wer sich in Zürich von der öffentlichen Verwaltung ungerecht oder falsch behandelt fühlt, geht zu ihr – zur städtischen Ombudsfrau Claudia Kaufmann. Seit über zehn Jahren vermittelt sie mit verständnisvoller Hartnäckigkeit – und meist erfolgreich.

Point fort

Wie soziale Organisationen lernen

De Roger Pfiffner

Die Auseinandersetzung mit dem organisationalen Lernen folgt zwei grundlegenden Argumentationslinien. Dem kulturellen Ansatz zufolge sind organisationale Lernprozesse primär das Resultat einer entwicklungsorientierten Organisationskultur. Dagegen betont die strukturelle Perspektive, dass das organisationale Lernen in erster Linie feste Regeln und standardisierte Verfahren voraussetzt. Dieser theoretische Übersichtsartikel fasst die Diskussion zusammen und identifiziert darauf aufbauend die wichtigsten Erfolgsrezepte lernender Organisationen.

Von der Notwendigkeit der Irrationalität, Ignoranz und Vergesslichkeit

De Stefan Kühl

Im Managementkonzept der lernenden Organisation wird übersehen, dass es für eine Organisation auch sinnvoll sein kann, irrational, ignorant und vergesslich zu sein. Denn nur dann sind Organisationen bereit, sich auch bei hoher Unsicherheit auf etwas Neues einzulassen.

Qualitätsentwicklung und -diskurs an Hochschulen für Soziale Arbeit

De Dorothea Christ und Esther Forrer Kasteel

Qualitätskultur ist in aller Munde. Weniger geredet und geschrieben wird hingegen über die Fähigkeit, Fragen an sich und den eigenen Berufsalltag zu stellen, diesen selbstkritisch auf den Grund zu gehen und aus den Erkenntnissen Massnahmen abzuleiten. Für die Förderung einer Qualitätskultur ist diese Bereitschaft aber unbedingt erforderlich.

Die Unmöglichkeit, von aussen zu motivieren

De Olaf Geramanis

Nach dem US-amerikanischen Organisationspsychologen J. Richard Hackman ist jeder Versuch, ein Team dazu zu bewegen, erfolgreich zu sein, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Daher tun Organisationen gut daran, zu lernen, dass wirklich arbeitsfähige Gruppen nicht durch Fremd-, sondern nur durch Selbstorganisation entstehen und fortbestehen.

Standardisieren Sie noch oder lernen Sie schon?

De Michael Herzig

Wie in einer Organisation mit Fehlern umgegangen wird, sagt einiges aus über die Organisationskultur. Andererseits können Fehler genutzt werden, um das Lernen in einer Organisation zu gestalten.

Ein Modell schafft den Spagat

De Christoph Gehrlach

Das Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau hat zusammen mit der Berner Fachhochschule einen Lösungsansatz für die externe Qualitätssicherung und die interne Qualitätsentwicklung in den Alters- und Pflegeheimen entwickelt. Das integrative Modell generiert für beide Seiten einen Nutzen.

Aktuelle Projekte von Deutschschweizer Fachhochschulen

Deutschschweizer Fachhochschulen stellen aktuelle Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsprojekte vor.

Wir stellen an uns den Anspruch, gemeinsam Visionen zu entwickeln»

De Stefan Lerch und Peter Wüthrich

Wie lässt sich das Konzept der lernenden Organisation in der Praxis umsetzen? Welche Massnahmen und Gefässe unterstützen das Team dabei? Wie viel Wandel verträgt es, wie viel Konstanz braucht es? Im Sozialdienst Münchenbuchsee setzt man sich intensiv mit dieser Thematik auseinander. Stefan Lerch und Peter Wüthrich, Bereichs- resp. Geschäftsleiter, haben für SozialAktuell in schriftlicher Form gemeinsam eine Reihe von Fragen beantwortet.

«Wir bleiben in Bewegung»

De Simone Zürcher-Steiner

Das Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt der Stadt Bern unterstützt mit verschiedenen Angeboten Kinder, Jugendliche und Familien in sozialen, familiären und persönlichen Notlagen und Belastungssituationen. Im Laufe der Zeit hat sich die Schlossmatt immer wieder verändert und an neue Gegebenheiten angepasst. Was den Wandel auslöste und welche Aspekte Lernen begünstigten, möchte ich in drei Bereichen beispielhaft aufzeigen: neue Konzepte, neue Angebote und neue Führungsstruktur. Ein Praxisbericht.

Plate-forme

Empowerment in der Zusammenarbeit von Kunstschaffenden mit und ohne Behinderung

De Barbara Waldis und Sophia Völksen

Was können Sozialarbeitende von der Begleitung in Ateliers für Kunstschaffende mit Behinderungen lernen? Zur Beantwortung dieser Frage verwenden wir das Konzept «Kunstwelten» (Becker 1984), nach welchem künstlerisches Schaffen auf Zusammenarbeit beruht. Wir illustrieren die Annahme mit Interviewaussagen von Atelierverantwortlichen.

Was Sie über Coaching in der Sozialen Arbeit wissen sollten

De Marianne Hänseler und Robert Wegener

In den vergangenen Jahren erfolgte unaufhaltsam der Einzug von Coaching in unterschiedliche gesellschaftliche Handlungsfelder. Führungskräfte und SpitzensportlerInnen sind längst nicht mehr die Einzigen, die Coaching in Anspruch nehmen. So kann die Etablierung von Coaching auch in der Sozialen Arbeit beobachtet werden. Nur: Was bedeutet es eigentlich, Coaching im Kontext der Sozialen Arbeit umzusetzen?

Actuel

Eine Ausbildung bürgt für Qualität

De Véréna Keller

Anfang Juli 2017 startete die Ausbildungskampagne von AvenirSocial Schweiz nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit. Der Berufsverband fordert, dass in der Sozialen Arbeit endlich auch gilt, was anderswo längst normal ist: Fachpersonen brauchen eine entsprechende Ausbildung. In diesem Artikel zeichnen wir die Etappen der Ausbildungskampagne nach, heben die wichtigsten Probleme und Ursachen des Ausbildungsdefizits hervor und geben Einblick in die laufende Kampagne.

Point fort

Von der Hygieneerziehung zur öffentlichen Gesundheit

De Heinz Bolliger-Salzmann

Blickt man auf die Geschichte der Gesundheitsförderung und Prävention, so fällt die lange vorherrschende biomedizinische Dominanz in der Begriffsdefinition auf. Auch die spätere Erweiterung des Menschenbildes zum bio-psycho-sozialen Modell greift zu kurz, die Ausdehnung um die vierte Dimension der Gesundheit zum Bio-psycho-sozio-spirituellen Gesundheitsmodell ist unerlässlich. Ein umfassendes Gesundheitsverständnis ist im Beruf der Sozialarbeitenden wesentlich, sowohl für die eigene Gesundheit wie auch für die Gesunderhaltung der KlientInnen.

Der Setting-Ansatz

De Carlo Fabian

Gesundheitsförderung und Prävention sind komplexe Handlungsfelder. Einerseits in der phänomenologischen Abgrenzung zueinander, andererseits was die Ziele und methodischen Ansätze anbelangt. Gleichsam gibt es sehr viel fundiertes Wissen und Erfahrungen sowie Modelle und Ansätze, um gute Arbeit leisten zu können. Im Wesentlichen geht es darum, Schutzfaktoren zu stärken und Risikofaktoren zu minimieren. Wie das gemacht wird, ist vielfältig. Der Setting- Ansatz ist dabei in vielerlei Hinsicht ein sehr interessanter und leitender Ansatz.

In die Frühe Förderung investieren

De Jeannine Hess und Laura Läubli

Unter dem Leitgedanken, allen Kindern entwicklungsförderliche Aufwachsbedingungen zu gewährleisten, wird präventiven Angeboten und Massnahmen in der frühen Kindheit in den letzten Jahren hohe Relevanz beigemessen. Doch was bedeutet dies für die Soziale Arbeit?

Das Projekt Pa-paRat: starke Väter – gesunde Kinder

De Umberto Castra

Im Projekt Pa-paRat der Stiftung Berner Gesundheit diskutieren Väter mit Migrationshintergrund Fragen rund um die Themen Gesundheit und Erziehung. Dafür wurden zwölf Väter zu Moderatoren ausgebildet und geschult, Einzelberatungen und Gruppenintervisionen durchzuführen. Diese sogenannten Peerleader veranstalten in ihren jeweiligen Communities zwei Treffen, die von ihnen geleitet und inhaltlich gestaltet werden.

Lernende machen Schuldenprävention

De Joanna Herzig

Über Geld spricht man nicht und über Schulden schon gar nicht. Eines der Ziele der Schuldenpräventionsstelle der Stadt Zürich ist es, diese Tabus zu brechen. Diese sind jedoch stark verankert und nicht leicht zu ändern, umso wichtiger ist es, dass man in der Prävention mit Ansätzen und Methoden arbeitet, die sich stark an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren. Ein solcher Ansatz ist die Peer-to-Peer-Methode.

Gesundheitsförderung im Freizeitbereich

De Sonja Loosli

Seit Jahren ist bekannt, dass die Grundsteine für einen gesundheitsbewussten Lebensstil bereits in jungen Jahren gelegt werden. Daher ist es naheliegend, mit entsprechenden Massnahmen zur Gesundheitsförderung so früh wie möglich zu beginnen, um die positiven Angewohnheiten auf spielerische Weise zu erlernen und dauerhaft zu verinnerlichen. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) unterstützt dies mit ihrem Schwerpunktthema Risikokompetenzen und Gesundheitsförderung.

Hinschauen, erkennen und handeln – kommunale Prävention

De Beat Furrer

Ein gesunder und sicherer Lebensstil hängt vom eigenen Verhalten und von förderlichen Strukturen und Rahmenbedingungen ab. Gemeinden, in denen Menschen leben, arbeiten oder ihre Freizeit gestalten, gewinnen an Bedeutung. Gemeindeorientierte Prävention und Gesundheitsförderung steigern die Lebensqualität in Kommunen.

Gesundheitsförderung im Alter

De Marianne Lüthi

Frauen und Männer werden heute so alt wie nie zuvor. Laut Szenarien der Bevölkerungsentwicklung (2010 bis 2035) wird sich die Altersgruppe der über Achtzigjährigen bis 2030 nahezu verdoppelt haben. Bei den 65- bis 80-Jährigen wird ein Zuwachs von 70 Prozent prognostiziert.1 Eine Herausforderung für die Gesellschaft, insbesondere für das Gesundheits- und Sozialwesen, gleichzeitig auch eine Chance. Beides regt an, sich Gedanken zur Integration und Gesundheit älterer Menschen zu machen.

Prävention und Ethik

De Martin Hafen

Prävention und Gesundheitsförderung werden immer wieder mit Wertefragen konfrontiert. Ethik ist nicht als übergeordnete Moral zu verstehen, die vorgibt, was gut oder schlecht ist. Vielmehr wird Ethik als Reflexionstheorie verstanden, welche die Fachleute dazu befähigt, die relevanten Wertefragen in jedem Kontext neu zu stellen und für die jeweiligen Antworten die Verantwortung zu übernehmen.

Plate-forme

Von möglichen Haltungen Aufsuchender Jugendarbeit

De Patricia Roth, Christian Reutlinger und Nadine Kast

Im Sommer 2016 begegnete den Stadtnutzenden ein Phänomen im öffentlichen Raum, das zwar nicht nur, aber wesentlich, von jungen Menschen getragen wurde: Pokémon- Go-Spielende, die auf mobilen Geräten virtuelle Fantasiewesen, sogenannte Pokémon, an realen Standorten suchen und einfangen. Wir werfen einen Blick zurück und stellen, aufbauend auf der Untersuchung räumlicher Bewegungsmuster junger Spielender, die Frage: Was ändert sich für die Aufsuchende Jugendarbeit, wenn das Aufsuchen, Zugang-Finden und Verstehen der Lebenswelten der Jugendlichen zeitlich und räumlich immer komplexer wird?

Weshalb Selbsthilfe auch anderen nützt

De Daniela Stefàno und Nadia Maurer

In der Schweiz besuchen mehrere Tausend Personen regelmässig eine der über 2000 Selbsthilfegruppen und übernehmen dabei vielfältige Aufgaben für die Allgemeinheit. Anders als der Begriff vermuten lässt, sind Selbsthilfegruppen nämlich mehr als nur Zusammenkünfte von Menschen, welche einzig für den eigenen Nutzen die Gemeinschaft suchen.

Wie die Invalidenversicherung versucht, Arbeitgeber von der beruflichen Eingliederung zu überzeugen

De Fabienne Rotzetter, Anna Gonon und Eva Nadai

Seit rund 15 Jahren setzt die Invalidenversicherung (IV) verstärkt auf die berufliche Eingliederung ihrer Versicherten. Dafür ist sie auf die freiwillige Bereitschaft von Unternehmen angewiesen, denn gesetzliche Auflagen wie z. B. Behindertenquoten oder Rehabilitationspflichten gibt es in der Schweiz nicht. Mit welchen Mitteln versucht die IV ArbeitgeberInnen zu gewinnen, und warum sind diese bereit, gesundheitlich eingeschränkte Personen weiter zu beschäftigen oder anzustellen?

Actuel

Interview: schwule Söhne, lesbische Töchter

De Christa Boesinger

Zwischen Oktober 2012 und November 2014 hat Ursula Christen mit Unterstützung von Dorothea Köppel Interviews mit 20 Müttern und Vätern von homosexuellen Kindern geführt, von der Westschweiz bis zum Bodensee. Seit Ende Mai liegen die Resultate in Buchform vor. Unter dem Titel «Schwule Söhne, lesbische Töchter» verknüpft die Autorin die teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichenden individuellen Geschichten mit dem Wertewandel der Gesellschaft.

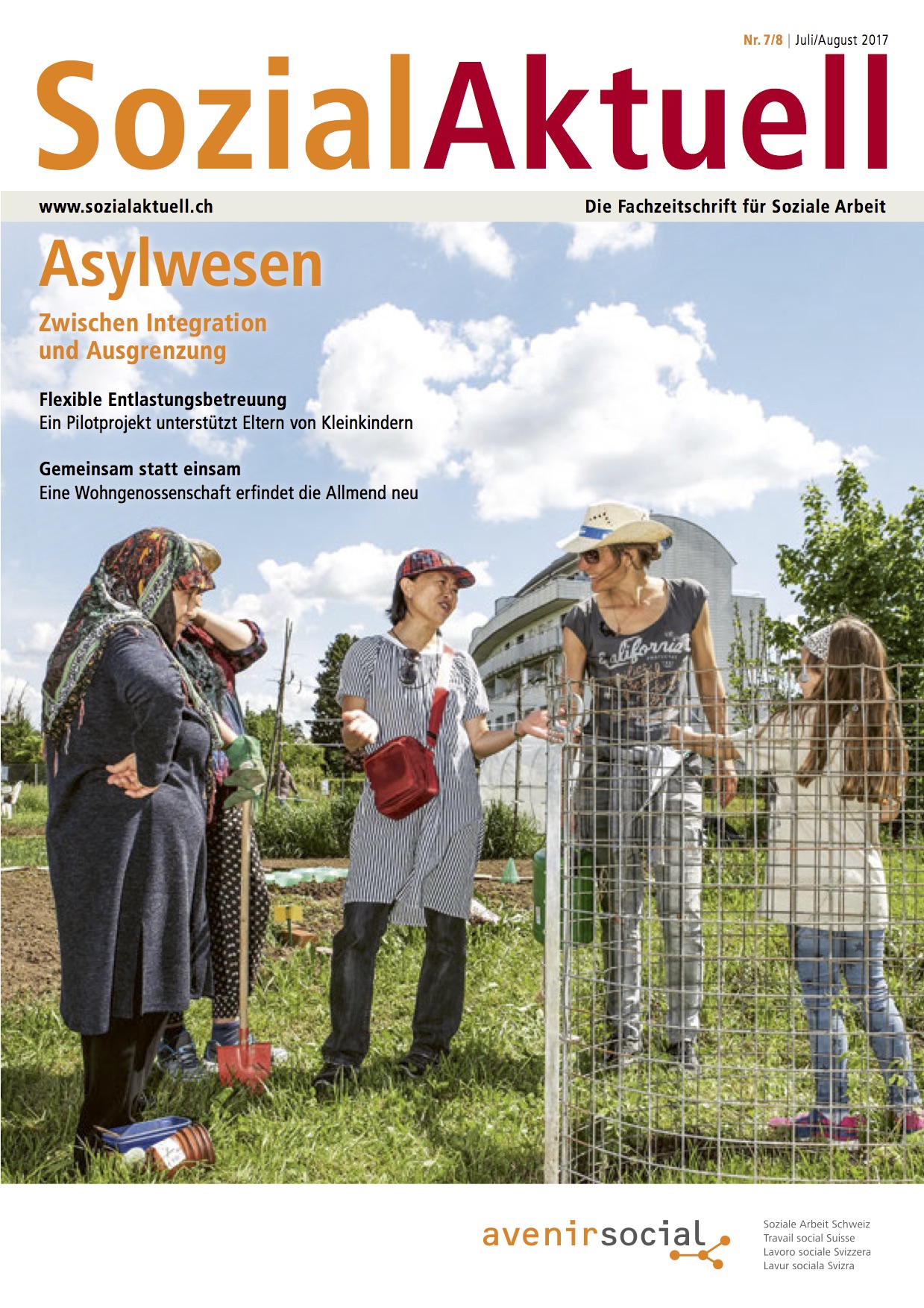

Point fort

Das Schweizer Asylwesen im Überblick

De Kaja Gebremariam

Aktuell leben in der Schweiz über 28 000 Personen, die sich im Asylverfahren befinden. Sie warten auf den Entscheid, ob sie als anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz ein neues Leben beginnen können, vorläufig aufgenommen werden oder das Land wieder verlassen müssen. Während der Bund die Asylverfahren durchführt, werden Kantone, Gemeinden und Zivilgesellschaft in verschiedene Aufgaben eingebunden, um Asylsuchende und Flüchtlinge zu betreuen, zu versorgen und zu integrieren.

Alte und neue Debatten

De Johanna Probst und Denise Efionayi-Mäder

Asyl- und Integrationspolitik stehen in einem Spannungsverhältnis und sind gleichzeitig in stetem Wandel begriffen. Dabei ist die Auseinandersetzung mit der Thematik von einer zunehmenden Polarisierung geprägt. In den Debatten rund um die weitere Ausgestaltung des Asylwesens geht der Ruf nach einer Bekämpfung der Fluchtursachen oft unter. Dabei ist klar, dass die Aufnahme Not leidender Personen aus Krisengebieten zwar eine zentrale Aufgabe darstellt, am strukturellen Problem der internationalen Ungleichheit jedoch kaum etwas zu ändern vermag.

Plädoyer für einen Paradigmawechsel

De Thomas Kessler

Die Schweiz als kulturell vielfältiges Einwanderungsland verfügt seit Generationen über Integrationserfahrung und hohe Wirtschaftskraft. Trotzdem sind die Erwerbsquoten bei Geflüchteten derzeit inakzeptabel tief und die Öffentlichkeit verunsichert: Gelangweilte junge Männer an den Bahnhöfen prägen das Bild. Das muss nicht sein.

Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich

De Karin Bickel und Thomas Schmutz

In der Sozialarbeit mit Geflüchteten gilt es neben vielfältigen Integrationsthemen vor allem die Situation der einzelnen Person zu berücksichtigen. KlientInnen mit Fluchthintergrund haben sehr unterschiedliche berufliche und persönliche Ressourcen, sehr unterschiedliche fluchtspezifische Prägungen und Beeinträchtigungen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Beratungskompetenz von SozialberaterInnen. Eine klare Kommunikation und eine auf längerfristige Ziele ausgerichtete Begleitung sind wichtige Erfolgsfaktoren.

Arbeitsintegration: Praktischer Einstieg öffnet Türen

De Renata Gäumann

Im Kanton Basel-Stadt fördert eine Fachstelle der Sozialhilfe die spezifische Arbeitsintegration von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen. Dabei setzt sie in erster Linie auf einen möglichst raschen Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt.

Gering qualifizierte Arbeit als einzige Option

De Susanne Bachmann

Vorstellungen über MigrantInnen und ihre beruflichen Qualifikationen prägen Integrationsprojekte. Projektmitarbeitende gehen oft davon aus, dass den teilnehmenden MigrantInnen kaum andere Möglichkeiten als gering qualifizierte Arbeitsstellen offenstehen. So kann es zu einer Festschreibung der beruflichen Chancenlosigkeit kommen. Existenzsichernde und der Ausbildung entsprechende Erwerbsarbeit rückt damit in den Bereich der Utopie.

Zürcher Gemeinschaftszentren: offen für alle

De Monika Cajas

Ein wichtiger und alltagsnaher Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von Asylsuchenden in ihrer Wohnumgebung und zu ihrer Akzeptanz in den Quartieren wird in Zürich durch die Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren geleistet. Den Fokus legt diese vor allem darauf, Zugänge zu bestehenden Angeboten zu schaffen. Die Angebote und Projekte in den einzelnen Quartieren orientieren sich an konkret beobachteten Bedürfnissen und werden oft in Kooperation mit Organisationen und Gruppen realisiert, die im Asylbereich aktiv sind.

Auf gemeinsamen Grundhaltungen aufbauen

De Miryam Eser Davolio und Claudia Kunz Martin

Leitfäden sind gut, doch das individuelle Gespräch über in der Schweiz geltende Werte, Normen und Regeln können sie nicht ersetzen. Für diese müssen genügend Ressourcen bereitgestellt werden – unter anderem transkulturell kompetente Sozialarbeitende, welche mit Geduld, Fingerspitzengefühl und kritischer Selbstreflexion Werte-Themen ansprechen und vermitteln können. Ein Überblick über die Resultate einer Recherche bei drei im Asyl und Flüchtlingsbereich tätigen Stellen.

Sans-Papiers: ermächtigen und befreien

De Roberto Lopez

Die Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel setzt sich seit 2001 anwaltschaftlich für die Interessen von Sans-Papiers ein. Die Anlaufstelle versteht die sozialen Probleme von Sans-Papiers als gesellschaftspolitisch bedingt. Eine nachhaltige Lösung der Probleme, unter denen Sans-Papiers leiden, ist in unserem Verständnis von Sozialer Arbeit nur möglich durch eine Kombination von Interventionen auf individueller wie auch auf politischer Ebene.

Plate-forme

Rückblick auf die erste Nationale Woche der Sozialen Arbeit

De Laura Perren, Fabienne Perren, Teresa Stoffel Jossen und Ursula Christen

28 Workshops, ein Forumtheater, drei Vorträge, ein Film-, ein Tanz- und ein Chorprojekt: An der ersten «Nationalen Woche» (29. bis 31. Mai) in Siders VS, veranstaltet von der Hochschule für Soziale Arbeit Wallis, der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit und der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI, wurde mit dem Thema «Nähe und Distanz» auf vielfältige Weise experimentiert. Studierende berichten.

Flexible Entlastung für Familien in schwierigen Situationen

De Sarah Siegrist und Nadine Fuchs

Was, wenn der Alltag Familien überfordert? Das Pilotprojekt «Flexible Entlastungsbetreuung» im Vorschulbereich schafft ein individuelles Entlastungsangebot für in der Stadt Zürich lebende Familien, deren Kinder ihren Lebensmittelpunkt zu Hause haben.

Actuel

Was macht Heimat aus? Eine Ausstellung sucht Antworten.

De Ursula Binggeli

«Heimat ist unerlässlich, aber sie ist nicht an Ländereien gebunden», schrieb der Schriftsteller Max Frisch vor bald siebzig Jahren in einem seiner Tagebücher. Aber was macht Heimat denn aus? Besonders heute, im Zeitalter der Migrationsströme und neuen Grenzzäune? Das Stapferhaus Lenzburg spürt in seiner aktuellen Ausstellung dieser Frage nach und bietet, so Projektleiter Detlef Vögeli, den Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit, ein persönliches «Reframing» des Heimatbegriffs vorzunehmen.

Point fort

Machtgeschehen in der Sozialen Arbeit

De Sabine Pankofer und Juliane Beate Sagebiel

Die Gesellschaft ist von ungleichen Machtverhältnissen geprägt, die sich strukturell in Form von Institutionen, Gesetzen und Symbolen, in ungleichen Geschlechtsverhältnissen und Klassen manifestieren. Wie geht die Soziale Arbeit mit Fragen nach Macht und Ohnmacht um? Um ebendies aufzuzeigen, wagen wir ein Gedankenexperiment und klagen die Soziale Arbeit an.

Politische Einflussnahme des Berufsverbandes

De Stéphane Beuchat

Die Soziale Arbeit hat seit den Pionierinnen wie Alice Salomon, Jane Addams oder Ilse Arlt ein wesentliches Ziel, nämlich einen Beitrag zur Entstehung einer sozialen Ordnung mit mehr Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Solidarität zu leisten. Für AvenirSocial ist es unbestritten und wird auch im Berufskodex2 mehrfach erwähnt, dass die Soziale Arbeit zur Erreichung ihrer Ziele ein politisches Mandat hat. Doch welchen Beitrag leistet AvenirSocial und auf welcher Grundlage?

Fachstelle Selbstvertretung: ein Gespräch über Träume und Barrieren

De Robert Löpfe

Seit rund zwei Jahren existiert im HPV Rorschach die Fachstelle Selbstvertretung. Diese setzt sich aus VertreterInnen der drei Bereiche Atelier, Werkstätten und Wohnen zusammen. SozialAktuell hat vier der fünf Mitglieder zum Gespräch über ihr Engagement getroffen.

Strukturelle Ermächtigung durch die Professionalisierung der KESB

De Evelyne Thönnissen Chase

Wie kann die Entstehung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sozialwissenschaftlich gesehen als Professionalisierungsschub eines Handlungsfeldes der Sozialen Arbeit gedeutet werden? Der Entstehung wie auch der Ausgestaltung der Behörden und der konkreten, interdisziplinären Zusammenarbeit widmet sich ein Nationalfondsprojekt (NFP).

Nicht das System, sondern die Motivation und der Umgang damit verraten das Mächtige

De Stefan Ribler und Antje Sommer

Im Zuge der Umsetzung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) im Bereich der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wurden die Kantone gefordert, eine neue Finanzierungsystematik für die Leistungen zu entwickeln. Ziel dieses Entwicklungsprozesses war, von einer reinen Objektfinanzierung (Finanzierung eines Wohn- und Betreuungsplatzes) zum Einbezug einer Subjektfinanzierung (Finanzierung der Betreuungsleistung entlang eines individuellen Bedarfes) zu gelangen. Seit dieser Einführung sind ökonomische Dynamiken feststellbar, welche sich auch in einem Machtgefälle äussern.

Gewinnmaximierung versus Menschlichkeit

De Michael Leinenbach

Diskriminierung, Mobbing und Gewalt treten in der heutigen Gesellschaft verstärkt als Reaktionen im beruflichen Alltag auf, so auch in den sozialen Berufen. Bereits der Mobbing- Report von 2002 stellte fest, dass in sozialen Berufen der Mobbingrisikofaktor mit 2,8 am höchsten ist, während er z.B. in Reinigungs- und Entsorgungsberufen bei 0,5 und in landwirtschaftlichen Berufen bei 0,1 lag.

Ein «Rednerbänkli» für die öffentliche Meinungsäusserung

De Kriso Basel

Der Speaker’s Corner ist ein Versammlungsplatz im Londoner Hyde Park, wo – vom britischen Parlament 1872 beschlossen – jede und jeder ohne Anmeldung zu einem Thema reden kann. Typischerweise stellt man sich zur Meinungsäusserung auf eine kleine Kiste oder eine Trittleiter. Weitere Speaker’s Corners existieren auch in Australien, den Niederlanden und temporär auf dem Basler Claraplatz, wo die Kriso (Forum für Kritische Soziale Arbeit) Basel am 25. Februar zur Aktion «Claraplatz für alle» aufgerufen hat.

Plate-forme

Wenn Diskriminierung zum Alltag wird

De Patrick Weber

Eine aktuelle Untersuchung erfasste negative Einstellungen und diskriminierende Verhaltensweisen, die heterosexuelle Jugendliche im 8. und 9. Schuljahr schwulen Männern und Jungs gegenüber zeigen. Welche Faktoren stehen dahinter? Was kann die Soziale Arbeit dagegen tun?

Sozialberatung im ländlichen Raum

De Sonja Imoberdorf, Christine Jurt und Sandra Contzen

Zunehmend berichtet die Presse von Bauernfamilien in Notlagen. Oft werden dabei finanzielle Schwierigkeiten betont. Die Problemkonstellationen sind jedoch weitaus komplexer. Die Gründe für Krisen sind so divers wie die Bauernhöfe selbst. Die Verflechtung von Arbeit und Familie sind für Beratende eine grosse Herausforderung.

Actuel

Mensch, Maschine und Moral

De Christa Boesinger

Mensch und Maschine verschmelzen längst nicht mehr nur im Film. Automaten, Prothesen, Roboter oder Avatare mit künstlicher Intelligenz erleichtern uns den Alltag – am Körper oder im Büro, an der Bushaltestelle ebenso wie beim Sport. Sie übernehmen für uns Arbeiten, erweitern körperliche Möglichkeiten oder imitieren menschliche Gebärden. Die technischen Hilfsmittel reduzieren Benachteiligungen – aber manchmal schaffen sie auch neue.

Point fort

Mediatisierung und Soziale Arbeit - what's next?

De Olivier Steiner

Das von Fachleuten schon vor Jahrzehnten prophezeite elektronisch vernetzte «globale Dorf» ist Wirklichkeit geworden. Digitale Technologien durchdringen mehr und mehr unser ganzes Sein und damit auch unser kommunikatives Handeln. Von dieser Entwicklung ist die Soziale Arbeit ganz besonders betroffen – sowohl bei der Ausgestaltung von Praxis und Lehre als auch bei der Ausformung der Beziehung zu den Klientinnen und Klienten.

Digitale Medien im sozialpädagogischen Alltag

De Monika Luginbühl

Reglementieren? Schützen? Befähigen? Riskieren? Kontrollieren? Vertrauen? Verbieten? Hinsehen? Wegsehen? Lernen? An welcher «Normalität» sollen sich SozialpädagogInnen orientieren? Eine Suche nach Antworten auf sich laufend ändernde Fragen.

Digitale Ungleichheit

De Salvador Campayo, Lisa-Marie Kress

Digitale Medien haben sich zu einem ständigen Alltagsbegleiter etabliert, dennoch können nicht alle Menschen diese gleichermassen nutzen und im virtuellen Raum teilhaben. Soziale Ungleichheit reproduziert sich im Netz. Es bedarf einerAuseinandersetzung damit, inwieweit Soziale Arbeit ihren AdressatInnen, unabhängig vom sozioökonomischenStatus, kongruente Nutzungsmöglichkeiten eröffnen kann.

Wie sich politische Partizipation bei Jugendlichen verändert

De Sharmila Egger

Alle Jugendlichen hängen nur noch am Handy, sind apolitisch und haben immer weniger eine eigene Meinung, weil sie sich dem Mainstream auf den sozialen Medien anpassen – so oft zu hörende Klagen. Was ist an diesen Vorwürfen dran?

Online von Fällen lernen

De Wim Nieuwenboom, Tatjana Kreitmeier, Gaby Merten

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben eine breite Palette an Möglichkeiten für den Austausch von Informationen jeglicher Art über den virtuellen Weg eröffnet. Auch für die Soziale Arbeit haben sich daraus interessante Perspektiven ergeben. Im Rahmen dieses Beitrags wird anhand von zwei konkreten Beispielen spezifisch auf die digitale Fallbearbeitung über Internetplattformen eingegangen.

Niederschwellige Erstberatung 2.0

De Thomas Brunner

Experten sind sich einig: Zentrales Element einer guten Beratung ist die Beziehung zwischen Ratsuchenden und Beratenden. Diese Beziehung soll ein Klima des Vertrauens schaffen, das es Menschen ermöglicht, sich zu öffnen, Sorgen und Ängste zu offenbaren und mit einem Gegenüber zu teilen. Eine Beziehung dieser Art basiert auf Akzeptanz, Empathie und Kongruenz. Dies hat sich auch in der digitalen Gesellschaft, in welcher ein Grossteil der menschlichen Kommunikation via Social Media & Co. zustande kommt, nicht verändert.

Inklusionschance oder Exklusionsrisiko?

De Corinne Reber Frei

In der Sozial- und Heilpädagogik wird zunehmend erkannt, dass digitale Medien eine gute Möglichkeit darstellen, um die Inklusion und Partizipation von benachteiligten Menschen zu fördern. In diesem Artikel wird der Fokus auf die Chancen und Herausforderungen von Medienarbeit mit Menschen mit Behinderungen – im Besonderen Menschen mit geistiger Behinderung – gelegt.

«Knipsen, tricksen, Welt entdecken»: frühkindliche Medienbildung

De Friederike Tilemann

Es ist die Aufgabe der PädagogInnen, die Lebenswelt der Kinder und damit auch ihre Medienerlebnisse aufzugreifen und pädagogisch zu begleiten. In kreativen Projekten unterstützen sie die Entwicklung altersgemässer Medienkompetenz und nutzen das Potenzial für individuelle und soziale Lernprozesse.

Informations- und Kommunikationstechnologien im Migrationskontext

De Martina Suter

Noch vor wenigen Jahren haben wir uns mit Händen und Füssen dagegen gewehrt, Informations- und Kommunikationstechnologien als neuen Aspekt in die Sozialpädagogik zu integrieren. Heute anerkennen wir, dass sie eines der besten Mittel sind, um Flüchtlinge durch ihr Leben zu tragen.In der sozialpädagogischen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind sie ein zentrales Thema.

Plate-forme

Forschung und Praxis: durch Irritationen lernen

De Sylvie Johner-Kobi, Stefan Spring, Anna Maria Riedi

Kooperationen zwischen Hochschule und Praxis können Irritationen auf beiden Seiten auslösen. Dass daraus wichtige Lerneffekte entstehen, wird am Beispiel von SAMS aufgezeigt, der Studie zum Arbeitsleben von Menschen mit Sehbehinderung.

PROXI - ein Projektprozessmodell der Sozialen Arbeit

De Jeannine Hess, Karin Werner

Das am Departement Soziale Arbeit der ZHAW entwickelte PROXI-Modell für dialogische Praxis- und Wissensentwicklung wird im folgenden Beitrag auf der Basis von Praxiserfahrungen und im Vergleich mit ausgewählten Projektvorgehensweisen aus Kunst und Architektur reflektiert. Daraus resultieren interessante Erkenntnisse und Anregungen für Projektdurchführungen in der Sozialen Arbeit.

Actuel

Der Verzicht auf zustehende Sozialleistungen rückt ins Blickfeld

De Charlotte Spindler

Die Missbrauchsthematik in der Sozialhilfe steht in der politischen Debatte ganz weit oben. Der Nichtbezug von zustehenden Leistungen dagegen ist ein wenig beachtetes Feld. Über das Ausmass gibt es bloss Schätzungen: Denn wer keine Ansprüche geltend macht, erscheint nicht in der Statistik. Studien aus der Deutsch- und der Westschweiz haben sich des Themas angenommen und verweisen auf die sozialpolitischen Hintergründe.

Point fort

Religiositäten in der sozialpädagogischen Praxis

De Peter Schallberger

Gläubig zu sein, kann Unterschiedliches bedeuten. Dies macht es schwierig, auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Religion und Sozialer Arbeit eine eindeutige Antwort zu geben. Klar indes scheint: Gläubige Menschen sind weder zwingend die besseren noch zwingend die schlechteren Professionellen.

Was heisst hier "Sekte"?

De Susanne Schaaf

Sektenhafte Gruppen bieten Halt und Orientierung, weisen aber auch ein nicht zu unterschätzendes Konflikt- und Gefährdungspotenzial auf. Solche Spannungsfelder lassen sich ebenfalls in evangelikalen Gemeinschaften beobachten. Besonders Kinder und Jugendliche sind von der Dynamik betroffen.

Helfen ist urmenschlich

De Angelika Witzig

Pfarreiliche Soziale Arbeit im Kanton Zürich ist subsidiär und ergänzend zu staatlichen und privaten Institutionen und Angeboten. Eingebettet in das Lebensumfeld der Hilfesuchenden fördert sie das Empowerment und tragfähige Beziehungen vor Ort. Ihr Auftrag ist unabhängig von Herkunft und Religion.

Heilsarmee: Methoden der Sozialarbeit mit einem christlichen Hintergrund

De Hedy Brenner

«D Heilsarmee tuet vill Guets» – das ist der häufigste Kommentar, den ich höre, wenn ich im Gespräch meinen Arbeitgeber nenne. Tatsächlich hat sich die Heilsarmee seit ihrer Gründung vor über 150 Jahren nicht nur als religiöse, sondern immer auch als sozial aktive Gruppierung verstanden.

Menschliche SOrgen kennen keine Religion

De Patricia Senn

Am Flughafen Zürich steht ein Team von Seelsorgern und Freiwilligen den Reisenden und Mitarbeitenden bei – nicht nur in Notfallsituationen.

Soziale Arbeit und das Phänomen der dschihadistischen Radikalisierung

De Miryam Eser Davolio und Dilyara Müller-Suleymanova

Von 2001 bis Februar 2017 erfasste der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) insgesamt 81 dschihadistisch motivierte Kriegsreisende aus der Schweiz. Trotz etwas geringeren Fallzahlen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stellt sich die Frage, wie Sozialarbeitende Radikalisierung erkennen und darauf reagieren können.

Jüdisch-orthodoxe Familien in der Sozialhilfe

De Tina Balmer

Seit vielen Jahren begegne ich jüdisch-orthodoxen Menschen unterwegs in Zürich. Wir teilen das Leben im selben Stadtkreis. Wir teilen die Strassen und öffentlichen Verkehrsmittel. Wir streifen uns, nehmen uns zur Kenntnis, aber verschwenden kaum einen Gedanken an unser Gegenüber. Als ich vor vier Jahren anfing bei den Sozialen Diensten Zürich in einem Sozialzentrum zu arbeiten, war ich dennoch überrascht, mit meiner Fallliste vier jüdisch-orthodoxe Familien zu übernehmen. Plötzlich gab es Berührungspunkte. Und damit auch so einige Stolpersteine.

Eine kritische Reflexion der Religion ist unerlässlich

De Axel Bohmeyer

Eine Soziale Arbeit, die sich dem Theoriekonzept der Lebensweltorientierung verpflichtet weiss, nimmt ihren Ausgang in den alltäglichen Deutungs- und Handlungsmustern der AdressatInnen der Sozialen Arbeit. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit muss für die (mögliche) Relevanz religiöser Deutungsmuster und Gestaltungsformen der Klientel nicht nur offen sein, sondern um ihrer eigenen Professionalität willen für diesen spezifischen Wirklichkeitszugang sensibilisieren.

Plate-forme

Förderung des Wohlbefindens von Kindern in der Ganztagesbildung

De Emanuela Chiapparini

Die Förderung des Wohlbefindens von Kindern wird als Qualitätsmerkmal von Ganztagesbildung in Deutschland und der Schweiz gefordert und beschrieben, aber bislang kaum empirisch überprüft. Hierzu liefert dieser Beitrag eine begriffliche und empirische Orientierung.

5. Monitor des Stellenmarktes im Sozialwesen der Schweiz

De Sarah Madörin, Jeremias Amstutz, Barbara Beringer, Thomas Redmann und Peter Zängl

Wie gestaltet sich die Suche nach Führungskräften im Sozialwesen der Schweiz? Wie sehen die Anforderungen und Arbeitsbedingungen aus? Ist es momentan besonders schwierig, Führungspositionen zu besetzen? Solche und ähnliche Fragen beschäftigen zurzeit viele Fachleute der Sozialen Arbeit. Im Rahmen dieses Monitors werden Stelleninserate auf diese Fragen hin analysiert1. Zudem werden die Ergebnisse erstmals von zwei ExpertInnen aus der Praxis kommentiert.

Systemdynamische Modelle für die Unterstützung betreuender und pflegender Angehöriger

De Martin Müller, André Fringer und Alexander Scheidegger

Angehörige spielen sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Betreuung älterer Menschen eine zentrale Rolle. Viele bewältigen diese Aufgaben selbstständig und ganz selbstverständlich. Andere kommen durch die Herausforderungen in der Betreuung selbst und in ihrem Umfeld an die Grenze der Belastbarkeit. Soziale und Pflegeorganisationen bieten zahlreiche Unterstützungsleistungen – aber welche Wirkungen lösen diese eigentlich aus?

Actuel

WSWD 2017: nachhaltige soziale Entwicklung

De Priska Fleischlin

Am 21./22. März treffen sich in Genf Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Sozialen Arbeit und der UNO zum gegenseitigen Austausch. Der Welttag der Sozialen Arbeit ist ihnen Anlass, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und den fachlichen Austausch zu pflegen. Der Fokus liegt dabei auf Fragen der nachhaltigen sozialen Entwicklung. Als Mitglied von AvenirSocial sind Sie herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Point fort

It’s the care, stupid!

De Iris Bischel, Lilian Fankhauser, Tina Goethe, Christine Michel, Beat Ringger, Annemarie Sancar

Care bedeutet, menschliches Leben zu erhalten, zu fördern und zu schützen; sich zu sorgen um den Andern und um sich selbst; ein Mittagessen zuzubereiten und den Abwasch zu machen, Kleinkinder zu wickeln, Betagte zu pflegen, traurige Menschen in den Arm zu nehmen, Kranke zu versorgen. Ohne Care würden Gesellschaften innerhalb von Stunden zerfallen. Und dennoch fällt Care meist komplett aus der Wahrnehmung heraus, wenn über Ökonomie, über gesellschaftliche Krisen, über politische Umbrüche geschrieben und nachgedacht wird.

Care Revolution als politische Handlungsperspektive

De Gabriele Winker

Menschen benötigen die Sorge anderer Menschen. Zugleich sind die Rahmenbedingungen für Sorgearbeitende in Beruf und Familie mangelhaft und führen zu Stress und Überforderung. Care Revolution will mit einer grundlegenden gesellschaftlichen Neuausrichtung Sorge für sich und andere bedürfnisgerecht gestalten.

Anerkennung und Aufwertung der Care-Arbeit

De Ursula Thomet

Die Betreuungs-, Beziehungs-, Pflege- und Sorgearbeit, kurz Care-Arbeit, bildet eine zentrale Grundlage unseres Zusammenlebens und der Entwicklung und Weitergabe wichtiger menschlicher Fähigkeiten. Sie ist der eigentliche Kitt unserer Gesellschaft. Care-Arbeit ist unverzichtbar, aber unzureichend anerkannt.

Private Care-Arbeit hat ein Geschlecht

De Myriam Rutschmann und Renate Gutmann

Zwar weicht in westlichen Gesellschaften das traditionelle, geschlechtsspezifische Ernährer- und Hausfrauenmodell mehr und mehr dem sogenannten Zweiverdienermodell. Aber der genaue Blick auf die Geschlechterverhältnisse zeigt, dass diese nicht nur von Veränderungswille, sondern auch von Beharrungstendenzen geprägt sind. Dies schlägt sich in der unbezahlt geleisteten Care-Arbeit nieder, welche nach wie vor als ein Kernbereich geschlechtsbezogener Ungleichheit betrachtet werden muss.

Prekäre Care-Arbeit von Bauernfamilien

De Isabel Häberli, Michèle Amacker, Sebastian Funke, Andrea Graf

Die bezahlte Betreuung von Menschen auf landwirtschaftlichen Betrieben findet bei KlientInnen, Bauernfamilien und Behörden zunehmend Anklang. Eine Pilotstudie der Universität Bern hat den Bereich Care Farming gemeinsam mit Fachpersonen der Praxis beleuchtet und Herausforderungen identifiziert.

Die gewerkschaftliche Sicht

De Katharina Prelicz-Huber

Care-Arbeit ist gesellschaftlich unverzichtbar. Viel davon wird unbezahlt geleistet, und die Berufe in diesem Bereich sind oft zu schlecht eingestuft und entlohnt, speziell bei Care-Migrantinnen. Betroffen sind vor allem Frauen. Zukünftig braucht es mehr öffentliche Investitionen in den professionellen Care-Bereich.

Im Alter für die Jüngsten da sein

De François Höpflinger

Gegen 100 Millionen Stunden investieren Grossmütter und Grossväter Jahr für Jahr insgesamt in die Betreuung ihrer Enkelkinder. Die Gründe für das umfangreiche Engagement sind vielfältig, und auch die Ausgestaltung der Beziehungen erfolgt sehr individuell. Ein Blick auf das grösste Mehrgenerationenprojekt der Schweiz.

Die vergessenen Angehörigen

De Amela Kovacic und Emine Sariaslan

Dieser Artikel befasst sich mit der Situation und den Bedürfnissen serbokroatisch- und türkischsprachiger Angehöriger, welche an einer Demenz erkrankte Familienmitglieder betreuen und pflegen. Die Aussagen der Betroffenen wurden in einem im Rahmen des Masterstudiums in Sozialer Innovation der FHNW durchgeführten Forschungsprojekt erfasst und ausgewertet. Die von den Autorinnen geführten Interviews zeigen, dass viele der Angehörigen einen erschwerten Zugang zu den Regelangeboten haben und mit ihren Problemen alleingelassen werden.

Plate-forme

Praxis trifft Wissenschaft

De Andreas Rhyner

Im Rahmen eines Forschungsverbundes arbeitet der Fachverband Sozialpädagogische Familienbegleitung Schweiz seit 2015 zusammen mit den Deutschschweizer Fachhochschulen Sozialer Arbeit HSLU, FHSG, ZHAW, FHNW, BFH und HEVS an Fragen bezüglich der Wirksamkeit und Qualität von SPF. Gesucht sind belastbare Resultate, aber auch eine gemeinsame Sprache.

Erfahrungswissen und Engagement

De Mario Störkle und Sonja Kubisch

Das Projekt Innovage hat das Ziel, das freiwillige Engagement älterer Menschen in der Schweiz zu fördern und ihr Erfahrungswissen nutzbar zu machen. Wie sich das zeitlebens gesammelte Erfahrungswissen älterer Engagierter in ihrer Projektpraxis zeigt, damit hat sich nun eine qualitative Studie befasst.

Actuel

Ein langer Weg

De Ursula Binggeli

In Stelleninseraten wird er noch kaum ausdrücklich erwähnt, und auch diejenigen, für welche er geschaffen wurde – die Sozialarbeitenden mit Bachelorabschluss, zeigen bis jetzt noch nicht so viel Interesse, wie von den InitiantInnen seinerzeit erwartet: Der Master of Science befindet sich auch zehn Jahre nach seiner Lancierung noch in der Aufbauphase.

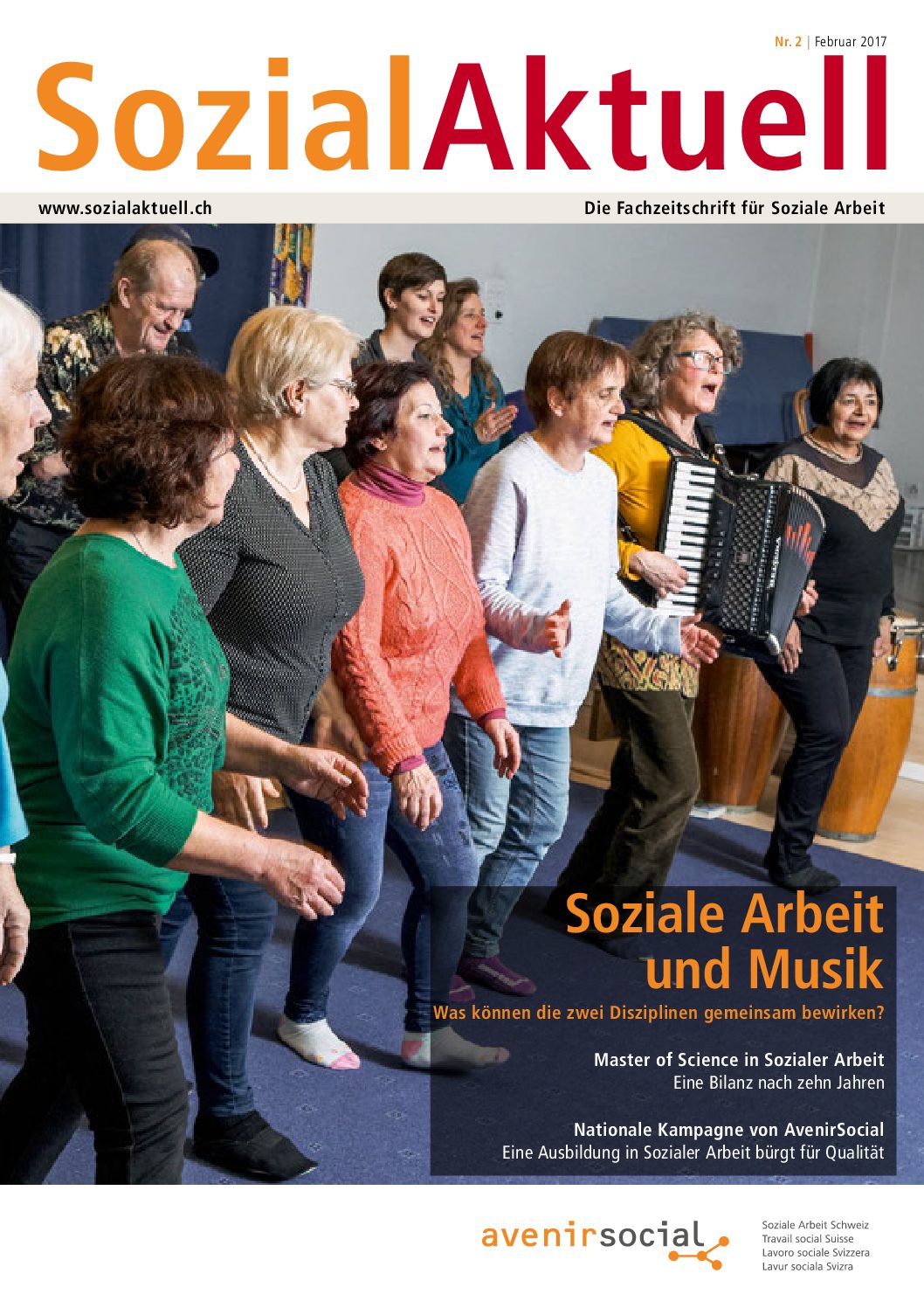

Point fort

Musik in der Sozialen Arbeit

De Theo Hartogh und Hans Hermann Wickel

Musik hat sich als Medium in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit etabliert. Als nonverbales Kommunikations- und Ausdrucksmedium ist Singen und Musizieren auf vielfältige Weise in das Methodenrepertoire der Sozialen Arbeit integrierbar und hilft bei der Umsetzung sozialpädagogischer Zielsetzungen.

Gehör für Musik in Studiengängen der Sozialen Arbeit

De Esther Forrer Kasteel, Nina Neuenschwander und Edith Pia Stocker

Musik spielt nicht nur im Alltagsleben eine vielfältige Rolle, sondern auch im Berufsfeld der Sozialen Arbeit. In der Ausbildung der Sozialen Arbeit hingegen scheint die Musik eher ein Schattendasein zu fristen, da sich hierzu heute kaum Lehrund Lernangebote finden. Eine interdisziplinäre Begegnung.

Annäherungen an das Wirkungspotenzial der Musik

De Sandra Lutz Hochreutener

Musik spricht den Menschen auf verschiedensten Ebenen ganzheitlich an. Sie wird übers Hören und Spüren als unmittelbarer Eindruck wahrgenommen, ist vielfältiges Medium für schöpferischen Ausdruck und ermöglicht Kommunikation jenseits von Sprache. Ihr weitreichendes Wirkungsspektrum begleitet den Menschen im Alltag und wird gezielt zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit eingesetzt.

Vielfalt und Einklang

De Gernot Schulz

Im Orchester ebenso wie in jedem Team treffen verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedliche Kulturen aufeinander. Diese müssen, aufs Feinste aufeinander abgestimmt, zusammenarbeiten. Dann erst erlebt jedes Teammitglied die Unterschiedlichkeit als Bereicherung und als Chance, Neues erfahren und lernen zu können. Kernelemente des Zusammenspiels sind: aufeinander hören und reagieren, gegenseitiger Respekt und Vertrauen.

Musik und Soziale Kulturarbeit in Zeiten von Globalisierung, Migration und Flucht

De Elke Josties

Musik wird in Zeiten von Globalisierung, Migration und Flucht eine fast magische Wirkung zugetraut: Sie soll als universale Sprache Menschen, die die Sprache des Aufnahmelandes (noch) nicht sprechen, zum Ausdruck verhelfen, Begegnungen ermöglichen und Verbindungen stiften. Ein Beispiel dafür ist der Berliner «Begegnungschor», der hohe mediale Resonanz erfährt.

Musik und Sozialpädagogik

De Burkhard Hill

Das Thema «Musik in der Sozialen Arbeit» ist so alt wie die Diskussion um Inhalte, Ziele und Methoden von Sozialpädagogik. Daher beginnt dieser Beitrag mit einem Überblick über den historischen Verlauf der Fachdiskussion. Anschliessend wird kurz die Frage erörtert, ob in der Praxis die Musik oder die Sozialpädagogik im Vordergrund stehen soll. Dann werden in der gebotenen Kürze die erforderlichen fachlichen Fähigkeiten betrachtet und Ausbildungswege beleuchtet. Es folgen eine Verortung in sozialpädagogischen Konzepten und eine knappe Darstellung guter Praxis.

Fünfzehn Menschen, die zusammen musizieren – mit Behinderung und ohne

De Séraphine Kunz

Wie jeden Freitag macht sich Werner heute auf den Weg in die Musikprobe. Im Gepäck hat er seine Trompete und die Schnuregiige. Sein Ziel: ein Hinterhof im Basler Gundeliquartier. Der Autolärm verstummt, dafür hört Werner wilde Schlagzeugrhythmen. Kein Wunder, denn hier proben die Studierenden der Schule für ungehinderte Musik (SFUM). Werner hat Trisomie 21. Er ist einer der derzeit neun geistig behinderten MusikerInnen der Band.

Musik und soziales Handeln: Community Music

De Elisabeth Danuser und Silke Vlecken

2016 wurde erstmalig in der Winterschool der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) eine Weiterbildung in Community Music angeboten. 1 Ist schon die Kooperation zwischen ZHdK und ZHAW nicht alltäglich, so war auch die Zusammensetzung der Teilnehmenden ungewöhnlich.

Musik als Türöffner

De Patricia Senn

Ein Klassentreffen, könnte man meinen, wenn man einen kurzen Blick in den Saal wirft. Doch die Senioren, die sich im Rhythmus der Musik wiegen, verbindet nicht die Schule, sondern ihre Krankheit: Demenz. Das Tanzcafé in Oerlikon richtet sich an sie und ihre Angehörigen.

Plate-forme

Schuldenprävention im Betrieb

De Manuel Werren, Claudia Meier Magistretti und Andrea Fuchs

Die negativen Folgen von Finanzstress betreffen die verschuldeten Personen selber, aber auch deren Arbeitgeber: Vermehrte Absenzen und eine verminderte Jobproduktivität verursachen hohe Kosten für die Organisation. Wie können Arbeitgeber verhindern, dass Mitarbeitende in finanzielle Notlagen geraten? Welche Instrumente erweisen sich als geeignet, um das finanzielle Wohlbefinden der Mitarbeitenden nachhaltig zu verbessern?

Die Soziale Arbeit auf der Jugendanwaltschaft

De Sarah Reimann

Auf den Zürcher Jugendanwaltschaften wird interdisziplinär gearbeitet. Der Jugendanwalt führt die Strafuntersuchung und beauftragt den Sozialarbeiter, die persönlichen Verhältnisse abzuklären sowie allfällige Schutzmassnahmen zu vollziehen.

-

–

Actuel

Winterhilfe Basel

De Laura Furlanetto

Armut in der Schweiz spielt sich in der Regel im Versteckten ab. Und trotzdem existiert sie. Gerade Familien mit Kindern und mit einem knappen Einkommen finden sich immer wieder in prekären Lebenssituationen, aus denen sie selbst nicht herausfinden. Die Winterhilfe Basel-Stadt bietet eine Anlauf- stelle für jene Menschen, die dringend Unterstützung benötigen.

Point fort

Vom Regen in die Traufe - zur Geschichte der Fremdplatzierung in der Schweiz

De Urs Hafner

Die autoritär geführten Anstalten des 19. Jahrhunderts betrachten wir heute als Orte des Schreckens. Vor 200 Jahren galten sie als wegweisende Modelle, von denen sich das Bürgertum eine gesellschaftliche Erneuerung erhoffte. Ein Blick auf die Geschichte der Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen zeigt, wie dicht verwoben Armenpolitik, Disziplinierungsbestrebungen und religiöse Erziehung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren, und hält zum kritischen Blick auf heutige Gegebenheiten an.

Vereinbaren statt anordnen - Platzierungsprozesse im Kanton Basel-Landschaft

De Lukas Fellmann, Heinz Messer, Marina Wetzel

Obwohl im Kanton Basel-Landschaft 60 Prozent der Platzierungen auf freiwillig vereinbarter Basis erfolgen, ist wenig über die Zugänge, die Indikationsstellung und die Platzierungsprozesse bekannt. Hierzu werden Ergebnisse einer aktuellen Studie präsentiert, die zeigen, dass der Kanton zwar über förderliche Rahmenbedingungen dafür verfügt, dass es jedoch in der Ausgestaltung der Platzierungsprozesse Unterschiede gibt, da wenig verbindliche Standards dafür bestehen.

WiF - Wissenslandschaft Fremdplatzierung

De Stefan Eberitzsch, Samuel Keller, Gabriele E. Rauser, Alessandra Staiger Marx

In der Fachpraxis ist ein hoher Bedarf an Orientierungswissen im Prozess der Fremdplatzierung erkennbar. Hier setzt das Projekt WiF an: Es schafft eine Wissensplattform, die den Ausgangspunkt bildet für eine gemeinsame, langfristige Qualitätsentwicklung.

Aufgaben und Rollen in der Pflegekinderhilfe

De Stefan Blülle

Pflegekinder, Pflegeeltern, leibliche Eltern: An ihren Bedürfnissen müssen sich die Fachleute der Pflegekinderhilfe orientieren. Damit das möglich wird, gilt es, die Rollen und Zuständigkeitsansprüche der professionellen Helfer zu klären. Eine Reduktion der Zahl der in ein Pflegeverhältnis involvierten Fachpersonen kann hilfreich sein.

Familienrat - das Potenzial sozialer Netzwerke

De Christa Quick

Im Familienrat gemeinsam mit nahestehenden Personen Wege aus Problemen finden – ein Verfahren, das auch im Kindesschutzbereich zur Anwendung kommen kann. Seit 2009 koordiniert die sozial-/sonderpädagogische Organisation Familien Support Bern West erfolgreich Familienräte. Ein Praxisbericht.

Pflegefamilie oder Heim?

De Klaus Wolf

Arrangements der Heimerziehung und Pflegefamilien stellen jeweils ausdifferenzierte Systeme mit einer grossen Formenvielfalt dar. Einfache Schwarz-Weiss-Zeichnungen sind daher nicht geeignet, die für das einzelne Kind und seine Familie richtige Platzierungsentscheidung zu treffen.

Plate-forme

Pro Juventute: Witwen-, Witwer- und Waisenfonds

De Monika Rothacher

In der Schweiz sterben jährlich 1500 Mütter und Väter – viele von ihnen überraschend. Ehe- oder Konkubinatspartner und die gemeinsamen Kinder bleiben zurück. Neben dem unermesslichen Verlust haben die Hinterbliebenen oft mit erheblichen finanziellen Engpässen zu kämpfen. Was viele nicht wissen: Pro Juventute gewährt im Auftrag des Bundes ergänzend zur Hinterlassenenrente und zu den kantonalen Ergänzungsleistungen individuelle Unterstützung in der Not.

Lust oder Frust? Arbeitszufriedenheit in Sozialen Diensten

De Roger Pfiffner

Soziale Arbeit ist eine anspruchsvolle Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen hohen Anforderungen und begrenzten Ressourcen. Die folgenden Ergebnisse einer aktuellen Studie zeigen, wie Mitarbeitende Sozialer Dienste ihre Arbeitsbedingungen bewerten und wie sich dies auf ihre Arbeitszufriedenheit auswirkt.

Guter Rat muss nicht teuer sein!

De David Husman, Daniela Richner

Nach einem Unfall, einer Krankheit oder einer möglichen medizinischen Fehlbehandlung wissen Betroffene oft nicht, an wen sie sich wenden können. Dank dem Angebot des Vereins «Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten» (nachfolgend: UP) haben sie die Möglichkeit, unkompliziert, erschwinglich und schnell zu ihrem Recht zu kommen.

Reclaim Democracy

De Beat Ringger

Werden die Menschenrechte und die demokratischen Freiheiten in den nächsten Jahren niedergeTRUMPelt? Die Präsidentschaftswahlen in den USA und die Erfolge der nationalistischen Rechten in etlichen europäischen Ländern wecken solche Befürchtungen. Die Zivilgesellschaft muss sich formieren. Zum Beispiel am Kongress «Reclaim Democracy» Anfang Februar in Basel.